城市作为古代政治、经济、文化的核心载体,城址的发掘与研究对于理解古代国家治理与社会结构至关重要,同时也深入揭示了古代城市的选址理念、布局规划、建筑技术及其功能,成为材料科学、理论创新与技术应用的核心领域。而城市考古工作者肩负着探寻城市发展轨迹、解锁人类文明演进密码的神圣使命,穿越岁月风尘,从夯土残垣追溯往昔的辉煌与沧桑,于瓦砾碎片中解读历史的厚重与深沉。

时值河南大学历史学科成立百年之际,诚邀重要城址的主要发掘与研究学者来我院交流分享城市考古的发掘成果、保护经验与学术前沿问题,以期丰富我院多学科协同创新、实践育人的培养模式,为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献力量。

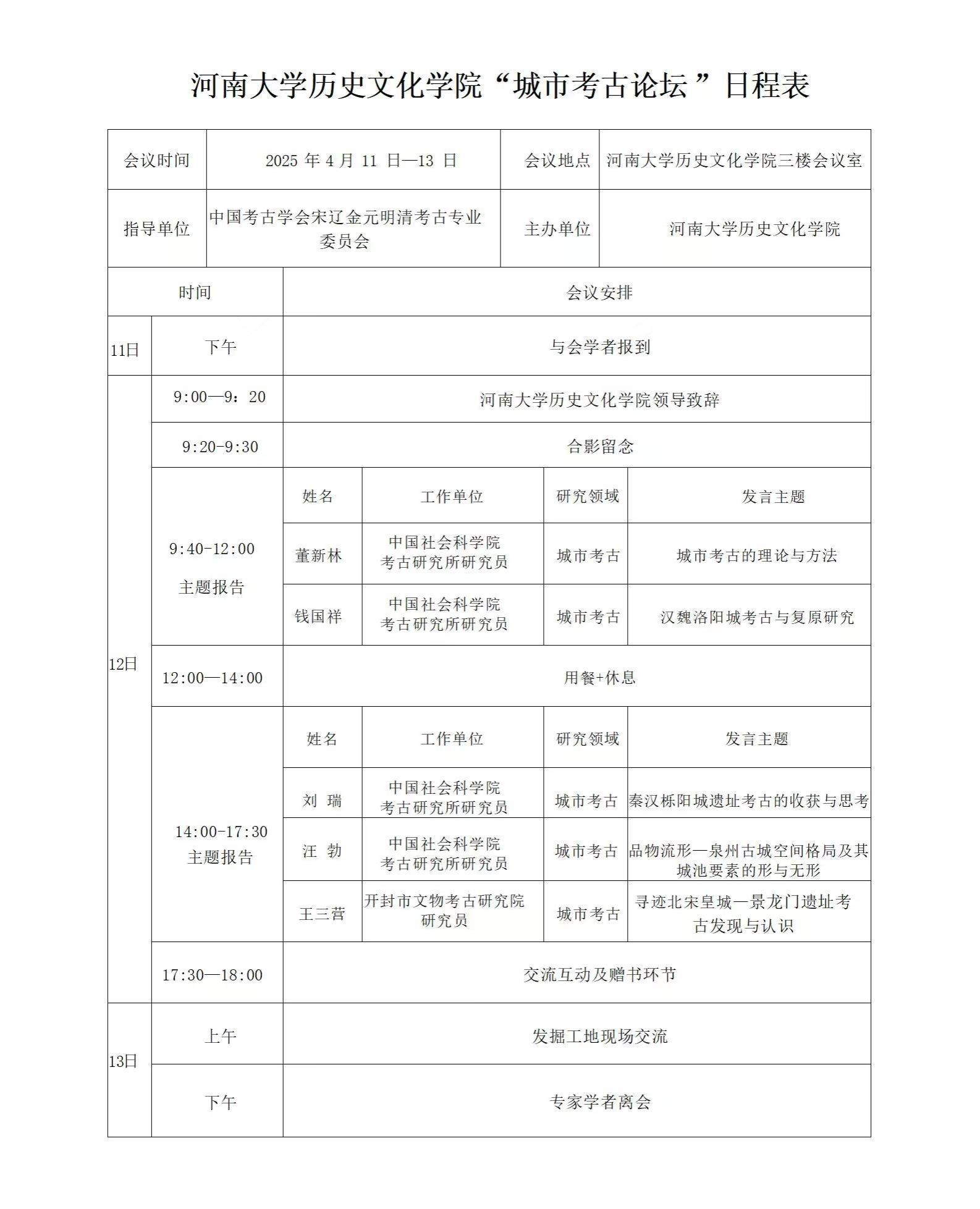

主讲嘉宾:

董新林

中国社会科学院长城学者,中国社会科学院考古研究所研究员,中国社会科学院大学教授,博士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家,国家社科基金重大项目首席专家,兼任中国考古学会宋辽金元明清考古专委会常务副主任。长期主持辽上京遗址的考古发掘工作,其中辽祖陵遗址发掘获国家田野考古一等奖、辽上京西山坡佛寺遗址入选"全国十大考古新发现"。出版《中国古代陵墓考古研究》等专著5部,其中《辽祖陵考古报告》获评"全国文化遗产十佳图书",另担任《中国大百科全书·考古卷》第三版隋唐宋元分支主编,发表《辽上京规制与北宋东京模式》等论文百余篇。

钱国祥

中国社会科学院考古研究所研究员,中国考古学会建筑考古专业委员会主任委员、中国考古学会三国至隋唐考古专业委员会副主任委员、中国考古学会城市考古专业委员会副主任委员。长期主持洛阳汉魏故城遗址的系统性考古工作,其中太极殿遗址考古发掘项目入选“2015年度全国十大考古新发现”,并荣获2015年度田野考古奖一等奖。深耕于汉唐都城与墓葬考古领域近四十年,研究涵盖汉唐城市与墓葬考古、建筑考古、建筑瓦当艺术与佛教泥塑造像等领域,先后撰写发掘报告与研究专著4部、发掘简报与论文百余篇,是汉魏都城研究的权威学者。

刘瑞

中国社会科学院考古研究所研究员,考古学理论研究室主任,考古所陕西五队、华南二队队长,中国社会科学院大学教授、博士研究生导师。兼任中国考古学会秦汉考古专业委员会副秘书长、中国考古学会建筑考古专业委员会副主任、中国秦汉史研究会副会长、中国古都学会常务理事等。2011年以来主持或参与秦阿房宫、秦汉栎阳城、秦汉上林苑、秦汉东马坊遗址(废丘)、汉唐昆明池、秦汉唐中渭桥、秦郑国渠汉白渠、汉唐漕渠等发掘工作。其中主持的中渭桥遗址、栎阳城遗址考古均入选年度全国十大考古新发现。主持国家社科基金重大项目1项、人才项目1项、一般项目2项。出版《汉长安城的朝向、轴线与南郊礼制建筑》《秦汉帝国南缘的面相:以考古视角的审视》《秦汉上林苑2004-2012年考古报告》《秦汉栎阳城:2012-2018年考古报告》等专著20部,发表文章160余篇。

汪勃

中国社会科学院考古研究所研究员,中国社会科学院大学教授、博士生导师,中国考古学会⼤运河考古和保护专业委员会副主任委员。学术研究以中国汉唐考古学为中心,兼及日本历史时期考古学,涉及古代城池的规划营建及相关测量系统、城址和运河相关的形制布局和水工设施、铜镜和砖瓦等出土遗物以及遗址、文物中所蕴含的古代思想文化,较为关注汉唐文化与古代日本的交流、海上贸易路线、墓葬壁画和池苑的比较研究等。主要从事扬州城、泉州城的考古发掘研究工作,主编相关考古发掘报告3部,另有译著《云冈石窟》第4卷、《唐物的文化史——从舶来品看日本》等,发表《隋江都宫形制布局的探寻和发掘》《杨吴时期的扬州城》《唐宋泉州城空间格局下的泉州南外宗正司、泉州市舶司遗址的考古发掘研究》《泉州八卦沟与唐宋泉州城的规划思想》等论文百余篇。

王三营

开封市文物考古研究院院长、研究员,河南大学讲座教授、硕士生导师。兼任中国考古学会大运河考古专业委员会副主任委员、宋元明清考古专业委员会理事、城市考古专业委员会理事。长期深耕于开封城市考古工作,联合发掘的州桥及汴河遗址入选2022年度全国十大考古新发现、北宋东京城景龙门遗址入选2024年度全国十大考古新发现候选名单、开封明代周藩永宁王府遗址入选2018年度河南省五大考古新发现。出版有《开封历史地理研究》《汴河州桥史料汇编》《佳器如梦—考古视野下明代开封市民的生活与消费》等著作,发表《河南开封新街口明周王府官署遗址发掘简报》《2014年开封新街口出土宋元时期瓷器标本》《明周藩内乡王府镇国将军夫人侯氏合葬墓志铭考释》等论文近30篇。